منتهى ناصيف

هواء الخريف بدأ ينثر الغبار في العيون، ورذاذ المطر الناعم ينذر باقتراب فصل قاس ٍلم يتجهز لبرده الا القليل من البيوت.

الورد التشريني الذي يزهر في هذه الفترة من السنة يحتل الشرفات، وبعض السيدات قررن حمله بدل اللافتات علّه يخفف من وطأة الحزن والسواد، فالساحة اليوم تغرق في حالة من الترقب وغالبية الأحاديث فيها والهتافات عن غزة التي فتحت صدرها للموت وإدلب المتروكة للجحيم.

أعين الناس تبدو معلقة بالأعلام الملونة والرايات التي تتنافس فوق الرؤوس، أما أنا فقد تعلق نظري بغيم عابر، لم يستطع أن يغطي القمر؛ ارتسمت دائرته البيضاء الشاحبة بشكل جلي رغم ضوء النهار. أتذكر حديث جدتي عن القمر وكيف يرتبط كبر حجمه بموت الأبرياء؛ يتوهج ليخبر الكون عن غضبه، طالباً من الناس أن يوقفوا القتال. منذ فترة وأنا أراقب توهجه، أتخيل حجم الكارثة والحيوات التي اغتيلت وعدد الأطفال الذين لن يعودوا للعب بعد الآن، ولكمّ البشر الذين غابوا تحت ركام بيوتهم. حاولت أن أنظر للسماء، متحايدة النظر في أعين من حولي، فالدموع العالقة بالمآقي لا تحتاج إلا لإيماءة صغيرة كي تمطر، وكأن حزننا لا يكفي ليحاصرنا حزن جديد!

ننظر للموتى من وراء الشاشات متحسرين، وكأن دورنا آتٍ.، نحن الذين تعبنا ونحن نقول للعالم أننا بخير؛ حتى لا نكون مثل ضيوف ثقيلي الظل، نخاف دوما أن نزعجهم بمأساتنا، ولم نكتشف إلاّ الآن أن المأساة هي أن لا نصرخ: ” كفى”! المأساة هي أن لا نطرق على جدران الخزان الذي نبهنا غسان كنفاني قبل نصف قرن لضرورة أن ندق على جدرانه بكل قوتنا، ولأهمية أن يكون لموتنا ضجيج وصوت يقلق العالم!

أحداث غزة التي نجحت بخطف الأضواء، جعلتنا نتأكد انه لا حلّ فردي هنا، فجميعنا محبوسين في ذات الخزان، وخوفنا سيقتلنا إن بقينا صامتين ، لذلك كان عدد الناس اليوم في الساحة أكثر من أي يوم آخر، بشرٌ أتوا من مختلف الأطياف يحتاجون لأن يصرخوا ويعلنوا احتجاجهم السلمي الإنساني، ورفضهم للظلم على هذه الأرض.

ام ناصر جارتي في الحي، أتت أيضا للساحة مع أحفادها، رغم سنوات عمرها التي تجاوزت الثمانين ، اختارت أن تجلس في مكان قريب بين النساء اللواتي رحبن بوجودها، جلست على حافة الرصيف متأبطة عكازها .لفت نظري ذاك الوشاح الذي لفَّت به يدها، كان أقرب لكوفية قديمة باهتة الألوان، تنظر الينا مبتسمة ثم تتنهد وتمسح دموعها وتغني بصوت مخنوق” يما مويل الهوا يما مويليه…” هذه المرأة نزحت ثلاث مرات أثناء حياتها، كنا دائما نسألها مستغربين عن مشاعرها اتجاه ذلك فتقول:

” الإنسان بيتعود على كل شي… مافي أبشع من التعود عالذل والقهر… ياإمي ”

حدثتنا مرات عند نزوحها الأول من فلسطين، كانت طفلة صغيرة لا تدرك ما يحصل، حكت عن وجع أقدامها من المشي لمسافات طويلة، عن العطش الشديد والجوع والخوف الذي تلبسها، عن يأسها من النجاة وعن تلك المخاوف المضاعفة لأنها فتاة. النزوح الثاني كان من الجولان وكانت حُبلى، شرحت لنا كيف اجهضت على الطريق، وكيف خنقت بكائها والمها ودفنته هناك مع طفلها الميت. حين سمعتها أول مرة استغربت تلك الضحكة التي أطلقتها وهي تقول:” المهم رجعت جبت أولاد كثير …” ، وبعد أن استقرت مع أولادها بأحد قرى الغوطة أتت الحرب من جديد لتجبرها على النزوح مرة ثالثة لبلدتنا التي باتت مكانها ومستقرها الجديد.

اقتربتُ لأعطيها وردة تلوح فيها معنا، أخذت الوردة ونظرت اليها مطولا ثم تنهدت وهي تقول على مسمع الجميع : ” انشالله هالثورة ماتكون مثل هالورد التشريني …! شو بخاف عليكن وعلى هالساحة … مابدي إنزح من جديد!”.

كلماتها طرقت بأذني فأيقظتني لاكتشاف هشاشتي؛ ألسنا جميعا مثلها، ننزح من خوف إلى خوف؟ ألم تنزح قلوبنا آلاف المرات ونحن ننتظر الخلاص والفرج؟ ألم تنزح أرواحنا عندما حزمنا الحقائب لأولادنا وطلبنا منهم أن ينزحوا ويبتعدوا؟ نسعى بكل أمومتنا لإبعادهم عن أحضاننا، ونرسم لهم طرق العبور نبيع الغالي والثمين لأجل خلق فرصة لهم للسفر قبل أن تذوي أعمارهم، ونترك الأمر للقدر رغم علمنا أن الطريق قد يكون محكوم بالمخاطر، لكننا نتفادى الحديث والتفكير بذلك، فهو الحل الوحيد، نعلم كم سيعانون ليصلوا إلى أماكن آمنة، فقد يصعدون أيضا لخزان على ظهر شاحنة، ربما كان علينا أن نعلمهم أن يطرقوا على الخزان قبل أن يجهزوا أمتعتهم للرحيل .

لأول مرة أنتبه أن أغلب الموجودين والموجودات في الساحة أعمارهم تجاوزت الخمسين، ربما لأنه الخيار المتاح لنا نحن الأباء والأمهات وهذه آخر فرصة لنا بالطرق على باب العالم، وإثارة الضجيج.

علا صوت أم ناصر بأغنيتها فارتفعت معها أصوات النساء حولها وبدأن الغناء معها:

” يما مويل الهوا يما مويليا

ضرب الخناجر ولا حكم النذل بييا”

الأصوات لم يوقفها المطر الذي بدأ يتساقط مبللاً الرايات والورد التشريني، ونحن عشاق الورد والمطر والحرية لا زلنا نقف على شرفة الريح ونتساءل:

كم ثورة نحتاج لنتخلص من جدران قهرنا؟

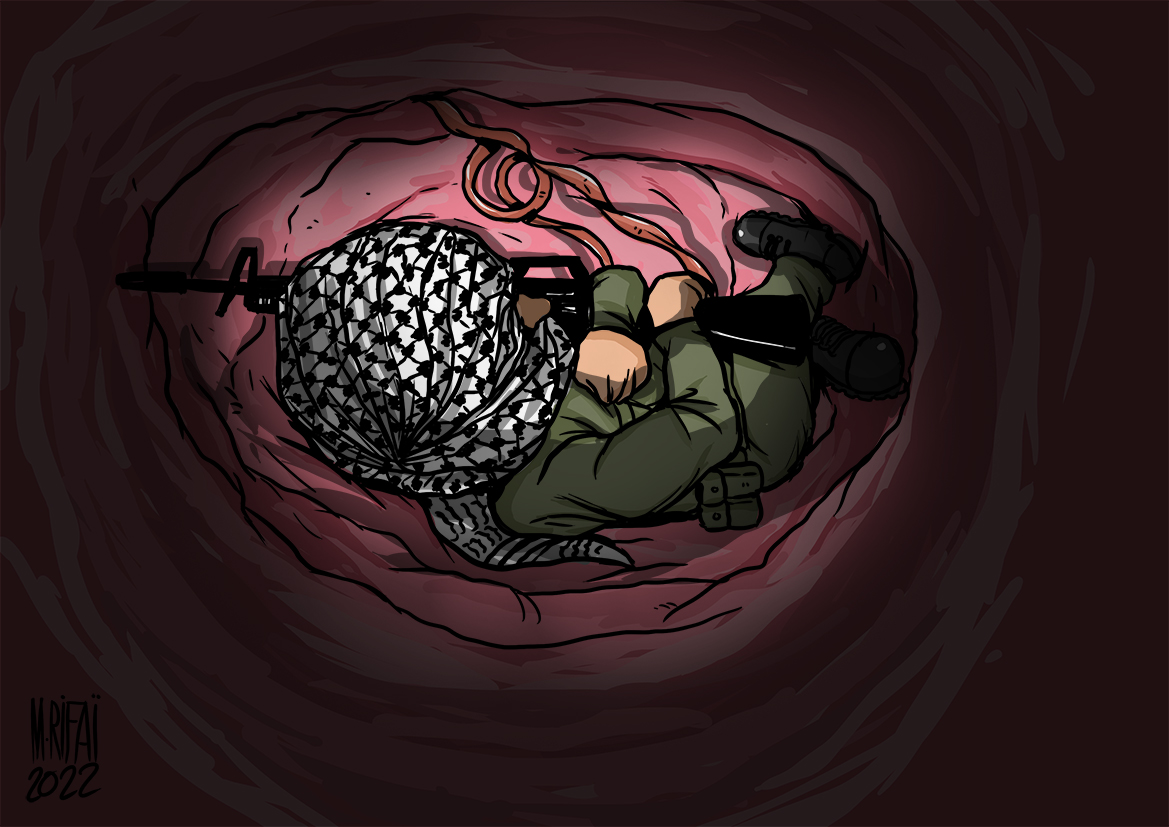

اللوحة للفنان “محمود الرفاعي”

خاص بـ”شبكة المرأة السورية”