ترجمة: محمد الأعسر

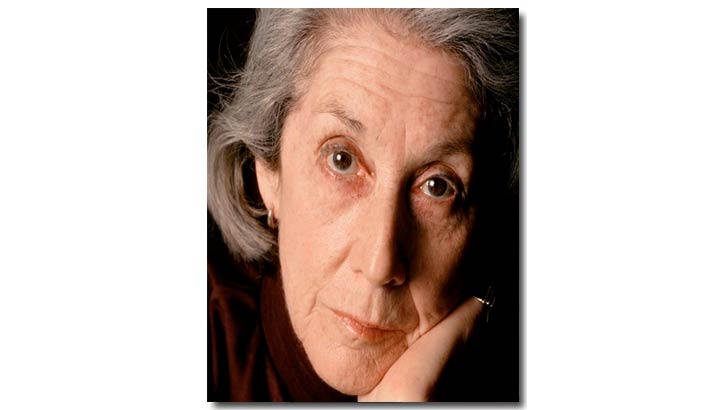

نالت الروائية نادين جورديمر (87 سنة) جائزة نوبل للآداب عام 1991 لاستلهامها الحياة الخاصة بعيداً عن أعين العامة، وتعاملها مع التوتّرات النفسية والأخلاقية الحاصلة بين اللونين في بلادها، وحاولت كتابة تفاصيل حالات الفِصام الروحية والجنسية التي شاعت فترة الكولونيالية والتمييز العنصريّ. كما نالت جائزة البوكر عام 1974 عن روايتها “من يراعي الطبيعة”. وهي نائب منظمة “القلم” الدولية. وعلى رغم سنّها الطاعن لا تزال تكتب وتنشر وتلقي المحاضرات، وتتفاعل سياسياً واجتماعياً وفكرياً مع مشاكل بلادها الآنية.

ولدت جورديمر عام 1923 في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا. والدها تاجر مجوهرات يهوديّ من لاتفيا وأمها من أصل إنجليزيّ. تعلّمت بالولايات المتحدة الأمريكية. من رواياتها: أيام الرقود 1953، عالم الغرباء 1958، فرصة للحبّ 1963، العالم البورجوازيّ الأخير 1966، ابنة برجر 1979، شَعب يوليو 1981، حكاية ابني 1990، مسافر على الطريق 2001، عش حياتك 2005. ومن مجموعاتها القصصية: وجهاً لوجه 1949، صلصلة الحيّة الناعمة 1952، ليس للنشر 1965، عناق الضابط 1980، شيء هناك في الخارج 1984، غنيمة 2003، بيتهوفن كان1/16 أسود 2007.

ونترجم لها هنا قصة “البيعة” التي تصوّر لحظة ضعف إنسانية، وإن كانت ضدّ القانون:

قصة “البيعة”

اقرأ شفتَيّ.

لأنني لا أتحدّث. أنتَ تجلس هناك، وحينما يتمايل القطار، يبدو أنك تنحني للأمام كي تسمع. لكنني لا أتحدث.

لو أمكنني أن أجدهم لاستطعتُ أن أطلب النصف الآخر من الفلوس التي يُفترض أن أنالها بعد فعلي هذا، لكنهم رحلوا. لا أعرف أين أبحث. لا أظنّ بأنهم هنا، بعد، ربما في بلد آخر، يسعون طيلة الوقت وتلك الكيفية التي يجدون بها رجالاً مثلي. نغادر بلادنا لأن الحكومات تنقلب، ونُجنَّد بطريقةٍ خطأ، لا عمل، لا خبز ولا زيت في المحلات، وحين نعبر الحدود نُنقل لحدودٍ أخرى، ثم أخرى. ما قصدك النهائي؟ لا نعرف، لا نعرف أين نقيم، وأيّ الأماكن لن يطردونا إلى غيرها، من مخيّم إلى آخر في بلد لست بواجدٍ فيه أوراقك.

لا أتحدّث أبداً.

يجدوننا هناك، في أحد هذه الأماكن ـ وجدوني ودبّروا الأمر معي، قد يفعلون أي شيء، وجدوني هنا مع أوراق جديدة واسمٍ منحوه لي، فقد دفنتُ اسمي، ليس بمقدور امرئ أن يستخرجه مني. أخبروني بما يريدون فعله ودفعوا لي نصف الفلوس مباشرة. أكلتُ وجلبتُ ملابس أرتديها، وكانت لي غرفة في فندق يقرأ فيه الناس قائمةً من ثلاثة مطاعم بأذواق مختلفة قبل أن يقرّروا أين يتناولون وجبتهم. وهناك شامبو مجاناً في الحمام ومفتاح خزانة خاصة تحتفظ فيها بالنبيذ بدلاً من الفلوس.

جهّزوا كلّ شيء لأجلي. كانوا تتبّعوه شهوراً وعرفوا متى يذهب إلى أين، وفي أيّ زمن ـ رغم أنه رجل مهم، فقد خرج سراً مع زوجته، دون حرّاسه الرسميين، يحبّ التظاهر بأنه عاديّ أو يودّ أن يكون عادياً. عرفوا أنه لا يدرك أن ذلك مستحيل عليه، وجعلهم ذلك يدفعون لي كي أفعل ما فعلتُ.

أنا نَكِرة، لا مقاطعةَ تحسبني من سكانها، لا يوجد الاسم الذي منحوه لي: لكن النكرة فعل ما تمّ فعله. حانَ حَينهُ، بزوجته في ذراعه، إلى مطعم له بابان ليحجز البرد، المطعم الذي يذهبان إليه أسبوعاً وراء أسبوع، وفيما بعد، مع أنهم أخبروني برجوعهما للبيت، إلا أنهما انعطفا هذه المرة إلى سينما. انتظرتُ. تناولتُ كأساً من البيرة في بارٍ، وهذا كلّ شيء، ثم عدتُ. لم يبين خروج الناس من السينما أنهم تعرّفوا عليه، لأن ناس هذا البلد يسمحون لزعمائهم أن يكونوا عاديين. لقد أخذ زوجته، كأيّ مواطن عاديّ، إلى ذلك الركن الذي ينزل فيه المرء ليدخل قطارات مترو الأنفاق، وبينما يرجع للوراء ليسمح لها بالمرور أمامه فعلتُها. فعلتُها لأنهم دفعوا لي، لأنهم اختبروا قدرتي على الرماية، في قفا جمجمته بالضبط. وحين ارتمى، وأنا أستديرُ لأجري، فعلتُها ثانية، لأنهم دفعوا لي، كي أتأكّد مما فعلتُ.

أخطأَت بسقوطها على ركبتيها إليه قبل أن ترفع بصرها لترى من فعل. كل ما قالته للشرطة والصحف ورجال التحقيق، أنها رأت رجلاً من ظهره في ملبس داكن، بسُترة جلدية، وهو يقفز طائراً على السلالم التي تؤدّي إلى شارع جانبيّ. هذه المدينة بها ارتفاعات منحدرة وحارات معتمة. لم تر أبداً وجهي. بعد مرور سنين (كما قرأتُ بالصحف) ظلّت تقول للناس كيف لم تر الوجه، لم تر أبداً وجه الذي فعل، لو رفعت بصرها لثوانٍ عاجلة ـ لاستطاعوا أن يجدوني، أنا النكرة الذي فعلها. كانت تفكّر طول الوقت في قفا رأسي بالكاب الداكن (لم يكن داكناً، حقاً، بل هو لون بنيّ على أخضر خفيف، كاب غالي الثمن اشتريتُه من فلوسهم، وفيما بعد واريتهُ في المصرف بحجر داخله)، تفكّر في رقبتي، جزء رقبتي الذي استطاعت رؤيته بين الكاب وياقة السُترة الجلدية (لم تطاوعني نفسي أن أرميها في المصرف، فقُمت بصبغها). تفكّر في لمعة الجلد على كتفي، في تشوّش النور من مصباح شارع يطلّ على قمّة هروبي، في قدمَيّ المسرعتَين حيث تمكّنتُ من الاختفاء وهي تصرخ.

قبضت الشرطة على متعاطي مخدّرات وجدوه في الحارة على رأس السلالم. لم تتيقّن أن تقول إن كان هو أم لا، حيث لا تعرف الوجه الذي تتذكّره به. الشيء نفسه مع الآخرين الذين جمّعَتهم الشرطة من الشوارع ومن سجلاّت المجرمين ومصادر السياسيين، لكن لا وجه. لذا فليس عندي ما أخافه. طول الوقت الذي كنت أندفع فيه من بلد لآخر، أخاف إنني بلا أوراق، أخاف أن يستجوبوني، أخاف أن أجوع، لكن الآن لم يعد هناك من شيء أخافه. لم يعد عندي خوف. ولا أتحدّث.

فتّشتُ الصحف عن أيّ شيء مكتوب عما فعلتُ، لم يُقفل التحقيق، الشرطة والناس والبلاد كلّها ظلّت تفتّش. كنتُ أقرأ كلّ هذه الافتراضات، أحياناً، مثل الآن، في عربة مترو الأنفاق، يتّضح هذا من ظهر صحيفة جديدة. مؤامرة إيرانية، بسبب كرم البلد تجاه حكومة هناك. محاولة من جنوب إفريقيا للانتقام من مراسم هذا البلد تجاه حكومة التمييز العنصريّ هناك، في الوقت نفسه. يمكن أن أقول من فعلها، لكني لا أعرف لماذا. حينما دفعوا لي النصف الأول من الفلوس ـ هكذا بالضبط ـ لم يخبروني ولم أسأل. ولماذا أسأل، أيّ حكومة، على أي جانب، بأيّ مكان، كانت تستوعبني؟ وكانوا الوحيدين الذين قدّموا لي أيّ شيء.

وعليه، فقد حصلتُ على النصف الأول فقط ممّا وعدوني. ولم يتبق شيءٌ بعد مرور خمس سنين ـ خمس سنين وشهر. كنت أقوم بعمل ما، بين حين وآخر، فلم يسأل أحد عن المال الذي أدفع به إيجار حجرتي وخلافه. اشتغلت في حلبة لسباق الخيل، ومرة أو اثنتين في النوادي الليلية. أماكن لا تسجّلك على قوة أيّ مكتب عمل. وما ظللت أفكّر فيه هو ماذا أفعل لو نلتُ المبلغ كلّه، كما وعدوني؟ حين فكّرتُ في الذهاب إلى بلد آخر، كما يفعلون، كان لا بدّ من استخراج أوراق عند الحدود، واسم النكرة الذي منحوني إياه، فبيّنت وجهي ـ

لا أتحدّث.

لا أنكُش أحداً. ولا حتى امرأة. كنتُ أقدّم في الأماكن التي عملتُ بها خدمات لأفعل لقاءها أشياءً، أنقل بضائع مسروقة، أُسلّم مخدّرات، يبدو أن الناس تشمشم على شخص كنت من نوعه. لم تر هذه المدينة وجهي أبداً، فقط رجل من ظهره ينطّ قافزاً على السلالم المؤدّية إلى حارة قرب محطة مترو الأنفاق. ويقال، كما أعرف، إنك لا بد أن ترجع لمكان الحادث الذي فعلت فيه ما فعلت. فلم أقترب أبداً، لم أمش مطلقاً من أمام تلك المحطة. لم أرجع أبداً على تلكم السلالم. بعد أن صرخَت ورائي وأنا أختفي، فاختفيتُ للأبد.

لم أصدّق حين قرأت أنهم لن يدفنوه في مقبرة. وضعوه في طرف حديقة عامة أمام كنيسة قرب محطة مترو الأنفاق. مكان عاديّ للرؤية به قليل من الشجر العجوز الذي ينقّط وقت المطر على الطرقات الجنائزية، في شارع رئيس. هناك شاهد حجريّ وسور حديد منخفض، وهذا كلّ شيء. يأتي الناس ساعة الغداء، يأتي الناس أثناء ما يتسوّقون، يأتي الناس خارجين من مترو الأنفاق، خارجين من تلك السينما، ويتسكّعون على الممشَى الجنائزيّ، يروحون أو يقفون هناك، حيث يرقد. ويضعون الأزاهير.

كنتُ هناك. ورأيتُ. لم أبتعد. فهو مكان كأيّ مكان آخر، بالنسبة لي. وكل مرة أذهب هناك، أتبع الآخرين على صوت أقدامهم في الممر، وأرى حتى الشبان يبكون، يضعون أزاهيرهم وأحيانا أفرخ ورق تبدو منها بضعة أسطر من قصيدة كُتبت هناك (لا أميّز اللغة بالضبط)، وأرى التحقيق مستمراً، ولن ينتهي حتى يجدوا الوجه، حتى يستدير قفا ذلك النكرة للأمام. لن يحدث هذا أبداً. أفعل الآن ما يفعله الآخرون. هي الطريقة التي تجعلك آمناً، آمناً فعلاً. قمتُ اليوم بشراء باقة رخيصة من ورود حمراء مضمومة بشريط بلاستيكيّ يربطها بإحكام بين أوراقها المغضّنة وشوكها المبلّل، وضعتها هناك، أمام الشاهد الحجريّ، خلف السور الحديد المنخفض، حيث كان اسمي مدفوناً معه.